飯塚観光情報

特定非営利活動法人ふるさと幸袋

まちづくり支援センター

| *項目をクリックすると説明に飛びます* | ||

|

|

|

【幸袋(こうぶくろ)の名前の由来】 |

||||

|

遠賀川が蛇行して、袋のような入江になっていたことから「河袋」と呼ばれるようになり、その後時の流れと共に変化して「幸袋」となったと言われています。また、1836年に五か村用水が完成し、米の収穫量があがったことから幸せの袋「幸袋」と呼ばれるようになったと言う説もあります。 |

||||

|

||||

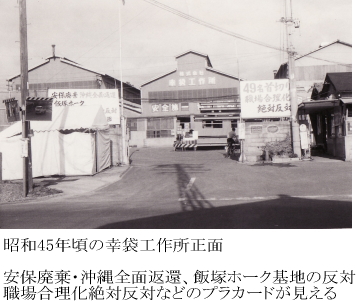

【幸袋の昔の写真】 |

||||

|

||||

|

||||

【許斐神社(このみじんじゃ)】 |

||||

|

|

||||

|

||||

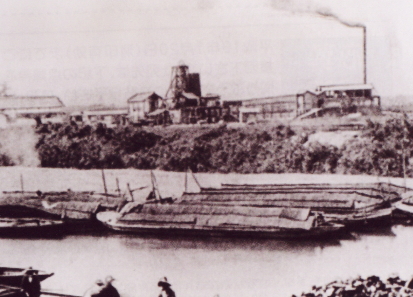

【遠賀川(おんががわ)】 |

||||

|

筑豊地区を流れる一級河川。炭鉱最盛期には、船で石炭を運んでいました。(現在、この「川ひらた」と呼ばれる船を復元中です)当時は石炭を洗っていたため、川が黒く染まり「ぜんざい川」と言われていました。今では水質も改善し、元来の色を取り戻しています。 |

||||

|

||||

【天神祭(てんじんまつり)】 |

||||

|

かつては八月の二十四、二十五日に郷社・許斐神社の境内に併祀されている天満宮の祭りが「天神祭」と称して行われ、昭和の初め頃までは、町の中に特設の舞台を作ってニワカなどが演じられ、又町の青年が<ショウギ大人>とやらに仮装して町内の家々を回って祝の言葉を述べ、別の一団は歌舞伎人形の引物で練り歩きなどをするなど盛大な祭りが行われていました。それも支那事変の勃発以来自粛と言うことで長らく休止していましたが、大東亜戦争後に地元有志の発意で祭りが復活されたという由緒あるお祭りです。 【8月最後の土日に開催】 |

||||

|

||||

【高取焼(たかとりやき)】 |

||||

| 高取焼 <遠州高取焼>として独自の作風を生み出し高い評価を受けた高取焼の窯跡が白旗山の北麓に残っている。 この高取焼の元祖は、文禄元年(1592)豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、戦いが終わって引き上げる時に、従軍していた黒田長政が陶工の八山(後に八蔵と改名)を連れて帰り、福岡藩主となった際、最初は直方の永満寺・宅間に窯を築かせ藩の御用窯として陶器を焼かせた。 その後、頓野の内ヶ磯に移ったが、或る事情のため失意の生活を送っていたが寛永七年(1630)からkの白旗に地に移り、寛文五年(1665)まで三十五年間、この白旗釜で陶器を焼いた。 | ||||

|

||||

| ここにある写真は全て篠崎達男様から提供して頂きました。 | ||||